「食品ECに取り組んでいるが、売上が思うように伸びない」

「他業界の成功事例を真似ても、食品分野ではうまくいかない…」

この記事は、そんな方に向けて書いています。

近年、EC市場は順調に成長しています。しかしその一方で、食品業界だけはEC化率がなかなか進まず、依然として低い水準にとどまっています。

アパレルや家電といった他業界が次々とオンライン販売を拡大する中、なぜ食品業界だけがEC化に苦戦しているのでしょうか?原因が見えなければ、施策の見直しも改善も難しくなります。

本記事では、食品業界のEC化率が低い理由を複数の視点から分析し、業界特有の構造的な課題とそこから導き出せる改善のヒントや戦略の方向性を徹底解説していきます。

- 食品業界のEC化において、物流構造・顧客心理・生活動線との親和性という課題がある

- 成功企業は、リピートしやすい仕組みと安心できるEC体験で顧客の定着を実現

- 配送設定・商品設計・UIの工夫で、食品業界でも十分なEC化は可能

他業界と比べた食品業界のEC化率の現状

経済産業省の電子商取引に関する市場調査(2023年)によると、業界ごとのEC化率には依然として大きな開きがあります。

例えば、衣類・服装雑貨等は22.08%、生活家電・AV機器・PC等は38.95%とEC化が進んできている一方で、食品・飲料・酒類のEC化率はわずか3.99%にとどまっており、物販全体の平均9.13%と比較しても食品業界が大きく出遅れています。

| 業種 | EC化率(2023年) | EC化率(2022年) |

|---|---|---|

| 書籍・映像・音楽ソフト | 45.55% | 41.83% |

| 生活家電・AV機器・PC等 | 38.95% | 36.45% |

| 衣類・服装雑貨等 | 22.08% | 21.15% |

| 生活雑貨・家具・インテリア | 22.00% | 21.12% |

| 化粧品・医薬品 | 9.88% | 9.32% |

| 食品、飲料、酒類 | 3.99% | 3.64% |

| 平均 | 9.13% | 8.78% |

食品業界のEC化を阻む、3つの構造的な課題

食品業界が他業界と比べてEC化に伸び悩んでいる背景には、以下の3つの構造的な課題が大きく影響しています。

- 物流構造

- 顧客心理

- 生活動線との親和性

これらの課題は、単純な努力では解決が困難な業界特有の深い問題です。

課題1:低単価×高コストが避けられない物流構造

食品ECが抱える最大の課題の一つが、商品単価の低さと物流コストの高さという構造です。

例えば、500円の商品を1つ購入するのに送料が800円かかるような状況では、消費者にとって合理的な選択とは言えません。

実際にAmazonの地域別送料を見ても、地域によって料金が異なるうえにクール便では追加料金がかかるため、特に食品ECでは送料負担が大きなネックになりがちです。

| 地域 | 通常配送 | クール便(通常配送+330円) |

|---|---|---|

| 北海道 | 500円 | 830円 |

| 東北 | 460円 | 790円 |

| 関東 | 460円 | 790円 |

| 中部 | 460円 | 790円 |

| 関西 | 460円 | 790円 |

| 中国 | 460円 | 790円 |

| 四国 | 460円 | 790円 |

| 九州 | 500円 | 830円 |

| 沖縄・離島 | 500円 | 830円 |

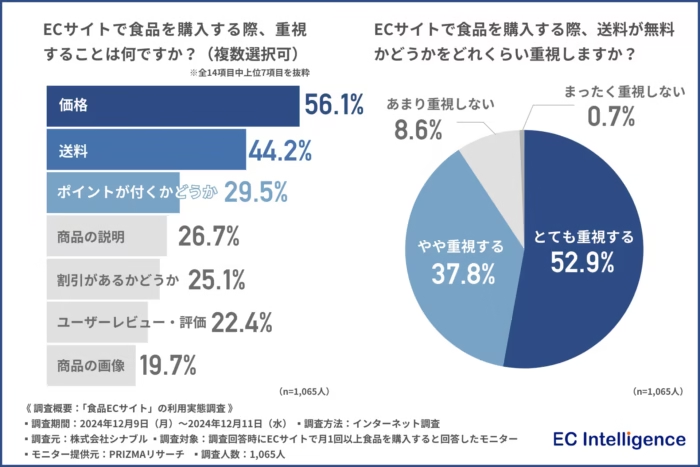

また、食品購入時に重視されるポイントに関する調査では、「価格」を重視する人が56.1%、「送料」を重視する人が44.2%とコストパフォーマンスを重視する傾向が強いことがわかります。

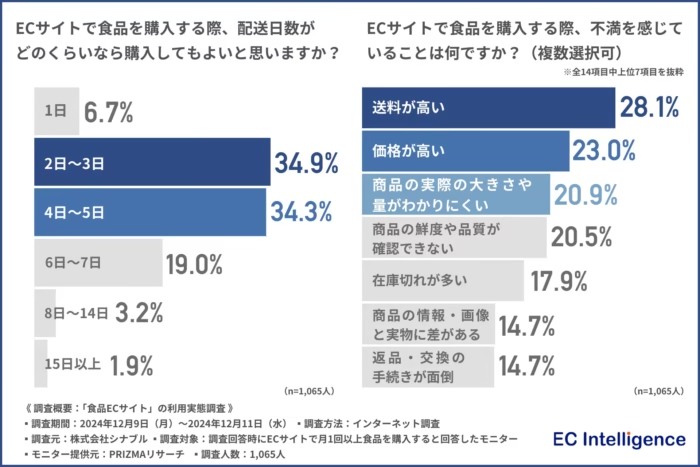

さらにECで食品を購入する際の不満に関しても同様に、「送料が高い」が28.1%と最も多く、次いで「価格が高い」が23.0%となっています。

このように、送料や価格といった金額面の不満が上位を占めており、食品ECにおいては購入時のコスト感に敏感な消費者が多いことがうかがえます。

- 【食品ECサイトの利用実態調査】約7割の方が「普段の食事用」として食品を購入!購入の際に重視することは「価格」「送料」「ポイントが付くか」 | 株式会社シナブルのプレスリリース

- Amazonの配送料情報 – Amazonカスタマーサービス

課題2:購買の意思決定に「体験」を重視する顧客心理

食品を購入する際、消費者は色・香り・触感といった体験を重視して判断します。

とくに生鮮食品では「見た目の鮮度」や「香りの良さ」が品質の判断材料となるため、画像やテキストだけでは十分に伝わらず、以下のようなオンライン購入に不安を感じる声が多いです。

写真では美味しそうに見えたけれど、届いたら期待外れだった

鮮度が分からないから買うのが怖い

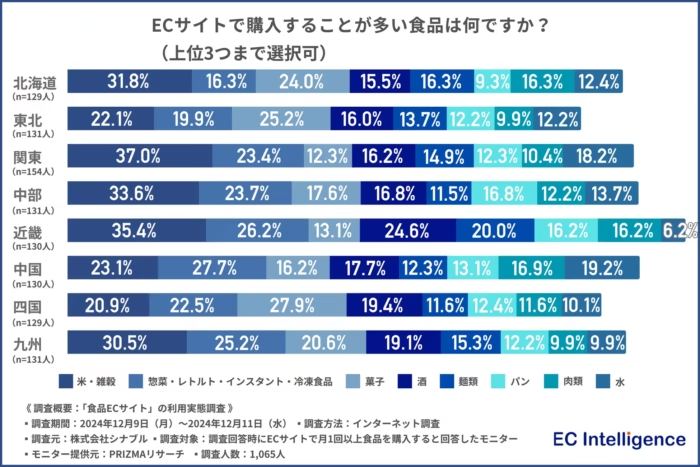

またECサイトでよく購入する食品に関してのアンケートでは、「米・穀物」が22.1%〜37.0%と最も多く、続いて「惣菜・冷凍食品」「菓子」が12.3%〜27.9%など保存性の高い食品が上位に並びました。

このことから、食品ECでは日持ちのする商品が好まれやすい傾向がうかがえます。

これは、食品ならではの「感覚的な判断」が必要とされる点に起因しており、家電・書籍・衣類のようにスペックやレビューを基に選べる商品と比べて、ECとの相性が低い点も影響しています。

課題3:生活動線との親和性が高く、実店舗が選ばれやすい

食品の購買行動は、日々の生活動線と深く結びついています。

たとえば、通勤途中に立ち寄るコンビニ、週末に家族で訪れるスーパーマーケット、近所の商店街での買い物など、実店舗での購買は生活の一部として自然に組み込まれており、なかなか変わりにくいのが現状です。

実際、農林水産省の調査によると「近所の食品を中心に扱っているスーパー」で購入している人は71.8%にのぼり、インターネット通販(Amazon、楽天、Yahoo!等)の利用は18.7%にとどまっていることから、圧倒的多数がオフラインで食品を購入していることがわかります。

| 購入先 | 割合(%) |

|---|---|

| 近所の食品を中心に扱っているスーパー | 71.8% |

| 大型スーパー(イオン、イトーヨーカドー等) | 47.5% |

| ドラッグストア | 38.4% |

| コンビニ | 31.6% |

| ディスカウントショップ(ドン・キホーテ、コストコ等) | 19.3% |

| インターネット(Amazon、楽天、Yahoo!等) | 18.7% |

| デパート・百貨店 | 11.4% |

| 宅配サービス(パルシステム、コープデリ等) | 11.0% |

| インターネット(イオン、イトーヨーカドー等店舗のあるお店のサイト) | 8.0% |

| その他 | 2.2% |

さらに、実店舗では「ついで買い」や「特売情報への反応」「その場で旬の商品を見つけて購入する」など、計画外の購買行動も多く発生します。

こうしたリアル店舗ならではの体験価値は、現時点のECでは完全に代替するのが難しく、食品分野におけるEC化の障壁の一つとなっています。

食品業界でEC化に成功した企業3事例

一方で、食品業界の厳しい構造下でもEC事業で大きな成功を収めている企業が存在します。

これらの企業には明確な共通戦略があり、業界の課題を逆手に取った巧妙なビジネスモデルを構築しています。

事例1:越前かに職人 甲羅組|高単価商品でも見せ方を工夫しECモールで成功

越前かに職人 甲羅組は、ズワイガニといった高品質な冷凍カニ製品を中心に販売を行っている、海産物専門の食品メーカーです。

特に楽天市場では、顧客満足度の高い商品と徹底したページ設計が評価され、2024年には楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー「総合グランプリ」を受賞。レビュー件数は1,000件超の商品も多数あり、高単価ながらリピート率も高く、贈答用需要にも対応できるブランド力を確立しています。

主な特長は以下の通りです。

- 検索キーワード最適化による集客強化

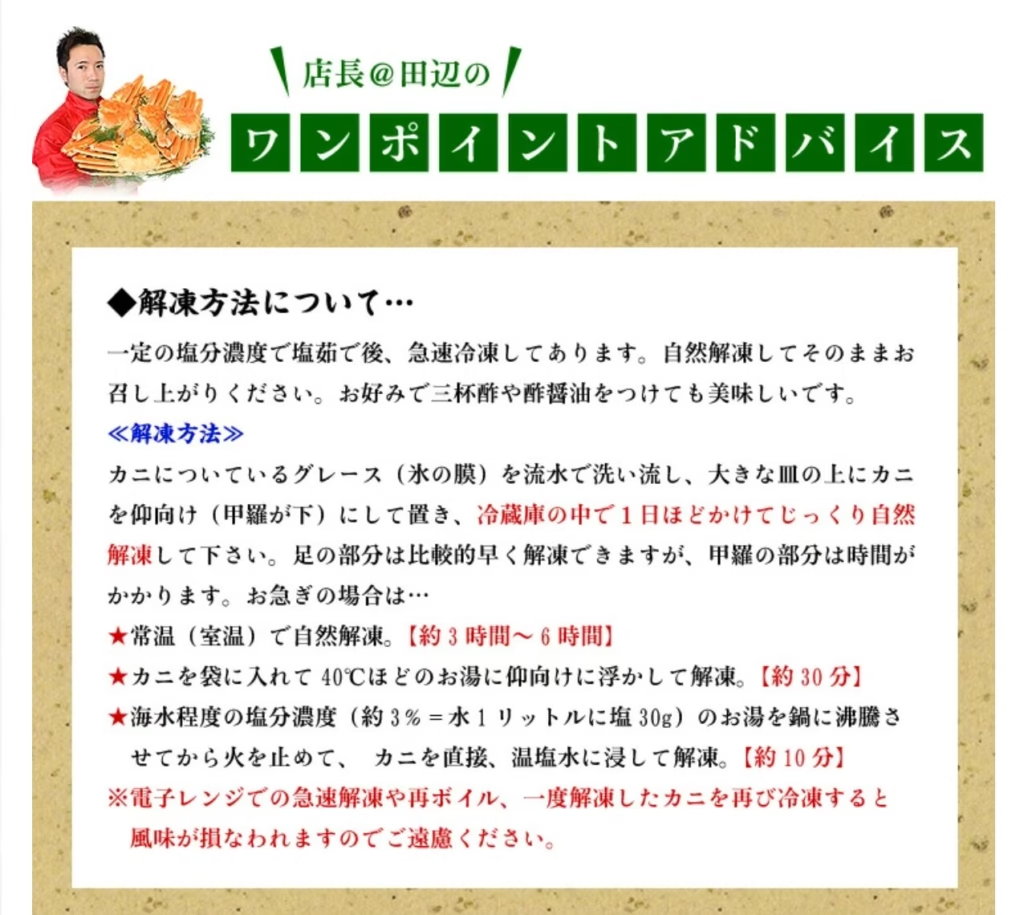

「ズワイガニ」「カニしゃぶ」「特大サイズ」など、楽天市場内で検索されやすい語句を商品名や商品説明に自然に挿入。モール内SEOを意識した設計で新規流入を継続的に獲得。 - 購入時の不安を払拭する丁寧な商品ページ

サイズ比較画像や「何人前か」がひと目で分かる設計、解凍・保存方法の記載、産地や品質保証の明示により、はじめての購入者でも安心して選べる情報設計を実現。 - ギフト需要を意識した商品開発・訴求

お歳暮やお中元などの贈答用途に向け、豪華なパッケージやのし対応なども充実。高級感を意識した商品設計が単価アップと購入動機づけにつながっている。 - レビュー活用による信頼獲得

実際の購入者からの高評価レビューをページ内に活用。「鮮度がよく、家族も喜んだ」といった声が購買の後押しとなり、新規顧客の安心材料として機能している。

こうした徹底的な施策により、「ECモールにおける高単価食品」の成功モデルとして注目を集めています。

事例2:ヨシケイ|多様なミールキット定期宅配と顧客ニーズ対応

ヨシケイは、全国66拠点の営業網を活かして夕食ミールキットの宅配を行う老舗企業です。

共働き世帯や高齢者世帯を中心に高い継続利用率を誇っており、以下のような戦略を構築しています。

- 日次配送の利便性

一般的に週1回が主流だったミールキット市場において、毎日食材を届ける独自モデルを確立。夕食の手間を減らしたい家庭に支持されている。 - 栄養士監修による献立提供

豊富なメニューと栄養バランスの取れたレシピ設計により、飽きずに続けられる食事を提供。 - 無料配送・安心BOXの活用

留守時でも受け取れる鍵付きボックス「安心BOX」を導入。共働きや高齢者世帯の不在にも対応し、ユーザビリティを高めている。 - 継続利用につながるサービス設計

メニューのカスタマイズ性や、電話・紙注文にも対応する柔軟な体制で幅広い世代の利用を実現。

日々の食事に密着したサービスとして、地域密着型ながら全国規模で成長している点が大きな特徴です。

事例3:大江ノ郷自然牧場|オムニチャネルで地方ブランドを全国展開

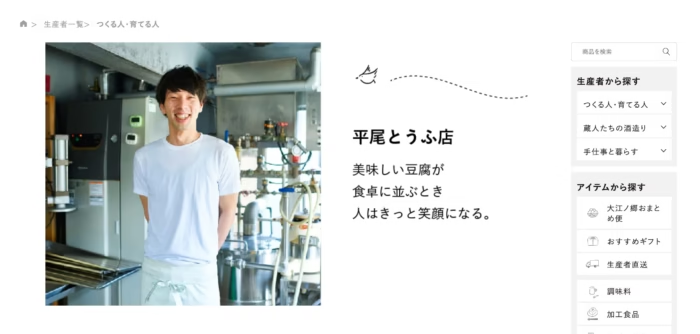

大江ノ郷自然牧場は、鳥取県の養鶏場が運営する食品ブランドで、卵やスイーツ・加工食品などをECで全国展開しています。

リアルとオンラインを融合させたオムニチャネル戦略が特徴です。

- 牧場直営の安心・高品質商品

放し飼い鶏の「天美卵」や卵を使ったスイーツ・パンなど、自社生産と一貫管理による品質訴求が強み。 - 観光施設との連携でファン化を促進

牧場に併設されたレストラン・ホテルでの体験を通じてブランド理解を深め、その後のECでの継続購入へとつなげる仕組みを構築。 - ブランディングを強化する世界観の演出

商品説明だけでなく、生産者の思いや牧場の風景などをサイトで丁寧に発信。顧客の共感と信頼を生むストーリー設計。 - 地方発でも全国展開に成功

地域性を活かしながら、ECによって首都圏や都市部のリピーターを獲得。ギフト需要やファンマーケティングにも強みがある。

リアル施設とECを連携させた稀有な成功モデルとして、地方企業のデジタル戦略の好例といえます。

食品ECの成功事例に共通する6つのポイント

成功事例で紹介した3社(越前かに職人 甲羅組、ヨシケイ、大江ノ郷自然牧場)には、いくつかの共通した成功要因が見られます。

ここでは、食品業界がECで成功するためのポイントについて解説します。

ポイント1:定期購入やセット販売でリピートを促進

食品ECにおいて、単発購入だけでは利益を確保しづらく、継続的な購入につなげる仕組み作りが不可欠です。

食品ECで成功している企業はいずれも、定期便・お得なセット販売・初回購入特典など、リピート導線を設計して購入ハードルを下げつつ、LTV(顧客生涯価値)を最大化しています。

とくにヨシケイのように、「毎日使う食事」を想定した商品設計はリピート率を自然に高める好例です。

ポイント2:生活スタイルに合わせた配送利便性

「受け取りにくさ」は食品ECの離脱要因になりやすいため、生活導線やライフスタイルに合った配送手段の提供は重要な競争力となります。

ヨシケイでは鍵付き宅配ボックス「安心BOX」を活用して不在時の受け取り課題を解消し、大江ノ郷自然牧場では観光施設との連携により、リアルでの体験→EC購入へとつなぐ導線を設計しています。

このように、受け取りやすさ=使いやすさと捉えたサービス設計が利用継続に直結しています。

ポイント3:消費者の不安を取り除く、信頼される情報設計

食品という商材の特性上、消費者は「品質」や「信頼性」に敏感です。

食品ECで成功している企業はこの点に丁寧に向き合い、商品の詳細情報やリアルなレビュー、調理イメージなどを通じて、購入前の不安を払拭する工夫を徹底しています。

特に越前かに職人 甲羅組は、丁寧な説明や写真を活用し、初めてでも安心して購入できる設計になっています。

ポイント4:信頼できる配送体制

食品ECの根幹を支えるのが信頼できる配送体制です。

ヨシケイの自社配送網や楽天市場の「Rakuten最強翌日配送」など、独自の体制整備や安定したモール物流を活用することで、品質を保ったまま全国配送を実現し顧客満足と事業拡大の両立に貢献しています。

ポイント5:世界観や理念を伝えるブランディング

食品は感性にも訴える商材であり、誰が・どんな思いで作っているかが伝わるブランド体験がファンづくりに直結します。

大江ノ郷自然牧場では、生産者の顔が見える商品ページ、牧場の風景、ストーリー性のある商品説明を通じて、ECでもリアルと同等の没入感を提供しています。

このような理念や世界観を共有できるコンテンツ発信が、価格競争に頼らない差別化を実現しています。

ポイント6:明確なペルソナ設定をもとに商品やサービスを設計

ターゲットが曖昧なECサイトは訴求力に欠けますが、成功している企業はいずれも明確なペルソナ設定をもとに商品やサービスを設計しています。

例えば、ヨシケイは共働き家庭や高齢者世帯、大江ノ郷はナチュラル志向のファミリー層やギフト需要を想定しており、こうした具体的な顧客層に合わせたメッセージ設計が高い共感と継続利用につながっています。

食品業界でEC化を進めるための3つの打ち手

食品業界における課題を理解した上で、具体的にどのような施策を実行すればEC化に近づけるのでしょうか。

ここでは、実践的な改善アプローチを3つの打ち手でご紹介します。

打ち手1:ロジスティクスの工夫

物流コストの削減は、食品ECの収益性向上において最も重要な要素の一つです。

冷凍と常温商品の混載や出荷日の集約、エリア最適化に加え、最小注文金額や送料無料ラインの調整などを組み合わせることで、配送効率と注文単価の両面からコスト削減を図ることができます。

こうした施策を実行する際は、出品するプラットフォームごとの特徴を把握しておくことも欠かせません。例えば、楽天とAmazonでは物流や価格設定の自由度が異なるため、運用方針に応じた選定がカギとなります。

楽天市場とAmazonの違いについては楽天市場とAmazonの比較記事でも紹介していますので、参考にしてみてください。

楽天市場 vs Amazon を徹底比較!ECモール選びの早わかりガイド

楽天市場 vs Amazon を徹底比較!ECモール選びの早わかりガイド

打ち手2:商品設計の見直し

単品販売からセット販売への転換は、食品ECにおいて非常に有効な戦略です。

関連商品をセットにすることで単価を上げられるだけでなく、顧客の利便性も向上します。例えば、「パスタソースとパスタのセット」や「調味料3点セット」などの商品構成により、送料の割高感を抑えつつ魅力的な商品提案が可能です。

さらに、こうしたセット商品はギフト用途にも適しており、贈り物需要を取り込むことで新たな顧客層へのリーチが期待できます。LINEギフトのようなギフト特化型のチャネルを活用すれば、セット商品の魅力を最大限に活かすことができるでしょう。

【初心者必見】LINEギフトの出店方法マニュアル 費用やメリット・デメリットを徹底解説

【初心者必見】LINEギフトの出店方法マニュアル 費用やメリット・デメリットを徹底解説

打ち手3:体験を補うUI設計

オンライン上で実店舗のような購買体験を提供するには、商品情報をいかに充実させるかが鍵を握ります。

実際に手に取ることができない分、視覚や言葉による情報設計を通じて消費者の不安を払拭し、購入意欲を高める工夫が欠かせません。

たとえば以下のような要素を組み合わせ、あらゆる角度から商品の魅力を伝えることが重要です。

- 高画質の商品写真

- 詳細な商品説明

- 実際の購入者のレビュー

- 調理方法や食べ方の提案

食品ECの専門家が多く在籍する株式会社GOATでは、単純にカメラマンに依頼するだけでは難しい撮影テクニックを、食品ごとに事例紹介しています。SEOを意識した商品説明文なども紹介していますので、以下の記事を参考にしてみてください。

ECコンサル直伝!ネットショップでスイーツの売上を伸ばす方法

ECコンサル直伝!ネットショップでスイーツの売上を伸ばす方法

まとめ:食品業界の課題を正しく理解し、自社に合った戦略でEC化を加速させよう

食品業界のEC化率が低い理由とその対策について、再確認しましょう。

- 食品業界のEC化において、物流構造・顧客心理・生活動線との親和性という課題がある

- 成功企業は、リピートしやすい仕組みと安心できるEC体験で顧客の定着を実現

- 配送設定・商品設計・UIの工夫で、食品業界でも十分なEC化は可能

本記事では、食品業界のEC化率が低迷している背景にある構造的な課題を解説し、それを打破するための戦略や成功事例をご紹介しました。

EC化の難しさを理解したうえで、構造に適した売り方・伝え方・届け方を選べば、食品業界でもECの可能性は十分に広がります。

「売れない理由」ではなく「売れる構造」をどう作るか。これが今後の食品ECにおける成功の鍵となります。

ネットショップについて、より詳しく知ってみませんか?

ECのロジックを知れば、「出来るかも」が増えます。

「出来るかも」が実現したら、楽しくなります。

楽しくなると、より店舗運営が「楽」になります。