「LINEギフトって出店するメリットがあるの?」

「出店手続きって複雑そう…」

この記事は、そんな方に向けて書いています。

本記事では、「LINEギフトの特徴や仕組み、出店するメリットについて詳しく知りたい」という方に向けて、LINEギフトの出店方法をわかりやすく解説します。

- LINEギフトは9,700万人以上のユーザーにアプローチできる

- 基本的に初期費用・月額固定費が不要なので、低リスク

- ギフトを受け取った人が、新たな顧客として自社の商品に興味を持つ可能性があり、新規顧客獲得や認知度向上に期待できる

LINEギフトとは?LINEの特徴やギフト市場について

LINEギフトとは、国内最大級のプラットフォーム「LINE」のアプリ内で、気軽に商品を贈れるサービスです。

最大の特徴は、ユーザーが普段使い慣れているLINE上ですべてが完結するという手軽さで、スムーズにギフトを届けることが可能です。

- 送り主:商品を選んで決済するだけで完結。配送先の住所は知らなくてOK

- 受取人:住所を入力するだけで完結。

LINEの特徴:幅広い年齢層で最も利用されているSNSの1つ

LINEの注目すべき特徴は、ユーザー数と身近さにあります。

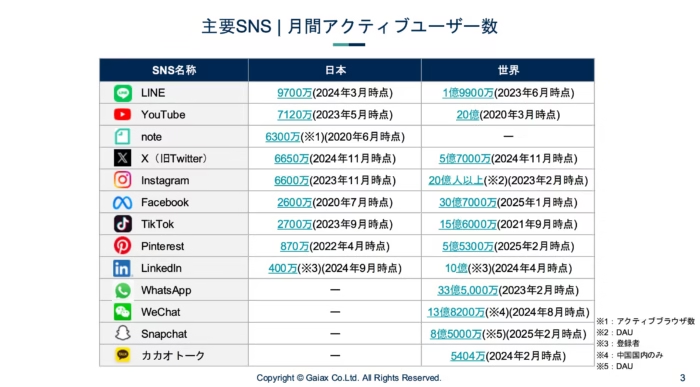

- 月間アクティブユーザー:9,700万人以上(2024年3月時点)

- 主要ユーザー層:幅広い層が利用

主要SNSの国内月間アクティブユーザー数において、LINEは9,700万人と群を抜いて1位、YouTube(7,120万人)やInstagram(6,600万人)よりも利用しているユーザーが多いです。

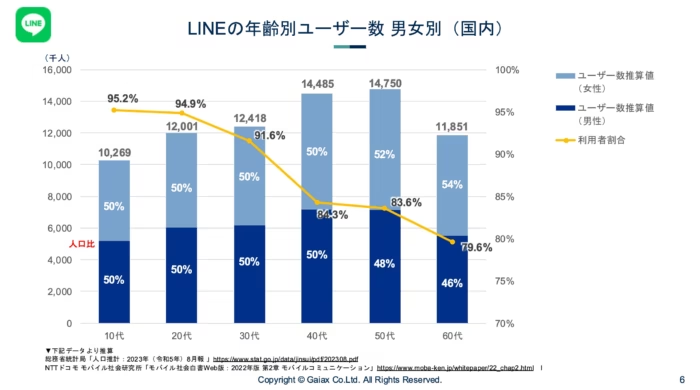

またLINEは幅広い年齢層に浸透しており、全ての世代で8割以上の人が日常的にLINEを利用しています。

男女比もほぼ均等で、若年層からシニア層まで広範囲にリーチできるのが強みです。

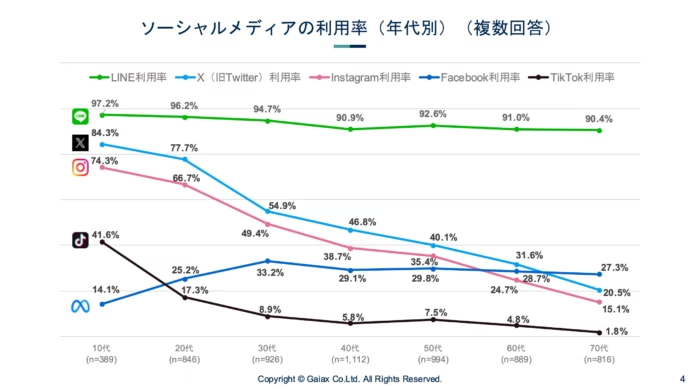

さらに年代別のSNS利用率を見てみても、全ての世代でLINEの利用率が9割を超えており、最も利用されているSNSです。

LINEギフトの特徴:5人に1人が利用

LINEギフトは、累計ユーザー数は3,500万人を超え、年間約2,000万人に利用されています。

なんとLINEユーザーの約5人に1人がLINEギフトを利用していることになります。(2024年9月末時点)

さらに、10年間で毎秒1.2個のギフトが贈られているほど活用されており、特に「誕生日」では1日あたり約5万個の誕生日ギフトが贈られています。

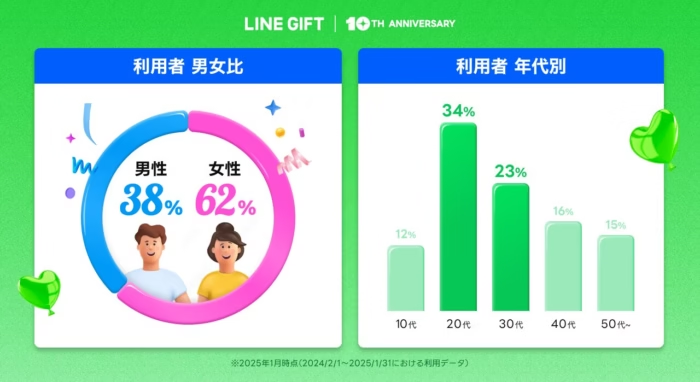

さらに、利用ユーザーの男女比は女性が約6割・男性が約4割、年代比は20~30代が中心です。

LINEギフトを贈った相手は友だちが57.1%と最も多く、次いで家族や親戚、同僚となっています。

利用シーンにおいては誕生日が最も多く7割を占めているため、誕生日に適したギフトを用意すると良いでしょう。

また友達への誕生日プレゼントの相場は2,000円〜5,000円程度が高すぎず、相手に気を遣わせないオススメの価格帯です。

ギフト市場について:年々拡大しており需要が加速している

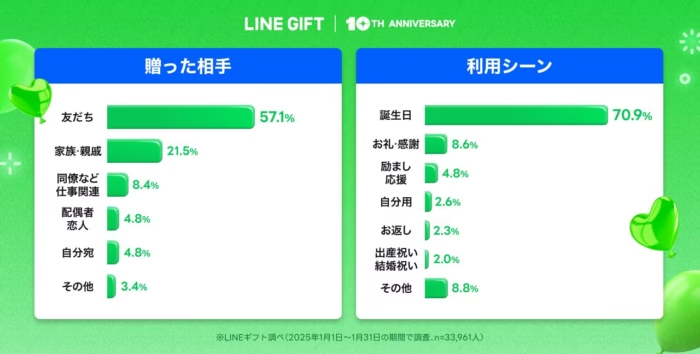

ギフト市場は年々拡大傾向にあります。

2023年の国内ギフト市場規模は10兆8,930億円、2024年は11兆1,880億円の見込み、2025年は11兆3,510億円の予測と年々市場が大きくなっていることが分かります。

またモノだけでなくコト(体験)もギフトになり得るため、ギフトオケージョン(イベントや機会)やギフトアイテムの多様化が進んでいることも市場が拡大している要因となっています。

くわえてギフトアイテムの多様化により、ギフトを購入するチャネルの多様化も進んでいます。

さらに相手の住所を知らなくても、SNSやメールを通してギフトを贈ることができるソーシャルギフト(e-Gift) は、ここ数年で認知を一気に獲得し、若年層を中心に“当たり前”なギフトの贈り方として定着しています。

特にコロナ禍を機に、直接会えなくともコミュニケーションの手段となるギフト需要が増えており、幅広い年齢層での利用が加速しています。

LINEギフトのメリット・デメリット

LINEギフトへの出店を検討するにあたり、メリットとデメリットを事前に整理しておくことが重要です。

新規顧客の開拓やブランドの認知度向上が期待できる一方、手数料や配送体制といった課題も存在します。

LINEギフトに出店するメリット

LINEギフトは、圧倒的なユーザー数へのリーチにくわえ新規顧客の獲得や認知度向上が期待できます。

メリットは以下の3点です。

- 圧倒的なユーザー数へのリーチ

月間9,700万人以上が利用しているLINE上で商品を紹介・販売できるため、幅広いユーザー層にアプローチ可能。 - 住所不要の手軽さ

送り主は住所の入力が不要で受取人が後から住所を入力をするため、心理的なハードルが低く、購買率が向上しやすい。 - 新規顧客獲得や認知度向上

ギフトを受け取った人が、新たな顧客として自社の商品に興味を持つ可能性がある。ギフトとして商品を体験してもらうことで、ブランドや商品の認知度アップや口コミでの拡散効果も期待できる。

LINEギフトに出店するデメリット

一方で、販売手数料や配送体制整備の必要性などデメリットもあります。

デメリットは以下の3点です。

- 販売手数料がかかる

他ECモールと同様に、利益率が圧迫される可能性がある。ただし手数料率は公開されていないため、お問合せで確認する必要がある。 - 商品の制限

全ての商品がギフトに向いているわけではないので、取扱商品によっては数が限られる。 - 配送体制の整備

受注後の迅速な配送体制や顧客対応窓口を整備する必要がある。

LINEギフトへの出店方法や費用について

LINEギフトへの出店方法は簡単です。

ここではLINEギフトの出店方法や出店までの流れ、費用についてご紹介します。

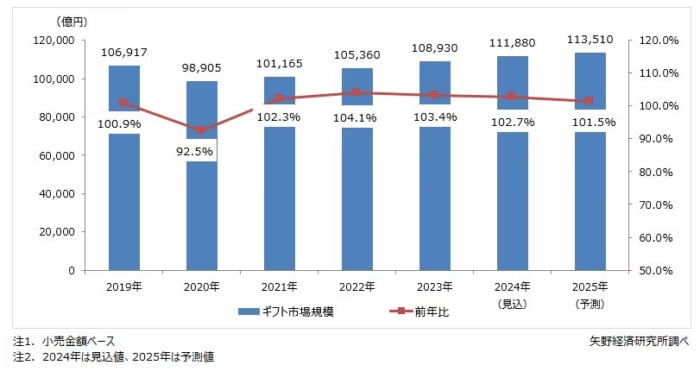

LINEギフトの出店方法と流れ

LINEギフトへ出店する際は、LINE公式サイトの「パートナーシップを提案」から申請を行います。

出店の流れは以下です。

審査期間の目安は公表されていませんが、出店書類のご提出からショップオープンまでの期間は約1ヶ月程度とされています(出典:LINEギフト公式サイト)。詳細はお問い合わせして確認しましょう。

料金は基本的に不要(初期費用・月額固定費)

LINEギフトは基本的に初期費用・月額固定費が不要なので、低リスクで始められます。

ただし別途販売手数料が必要で、出店形態によっては初期費用がかかる場合があるため、お問合せして確認しておきましょう。

人気のギフトカテゴリー(1位はグルメ・スイーツ)

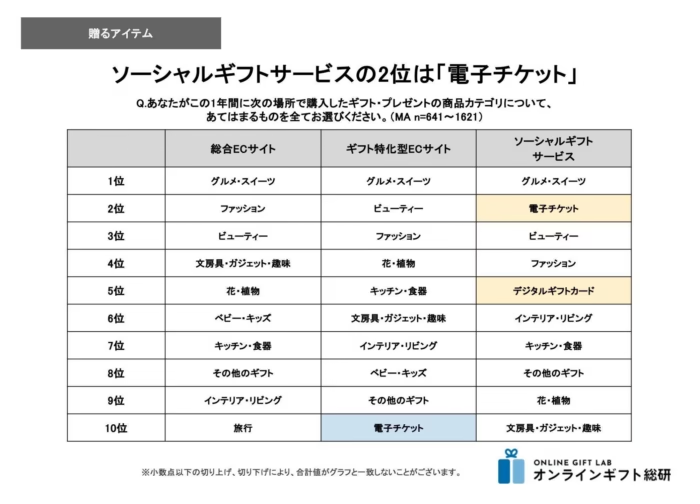

ソーシャルギフトで人気カテゴリーの1位がグルメ・スイーツ、2位が電子チケット、3位はビューティーとなっています。

特に食品系はギフトに向いており、実用的で誰に贈っても喜ばれやすいという点で人気です。

また、各ギフトイベントに適している食品例もご紹介しておきます。

- 季節のギフト

お中元:高級そうめん詰め合わせ、フルーツゼリーセットなど

お歳暮:和牛ハンバーグセット、カニや海鮮鍋セットなど

バレンタイン:クラフトチョコレート、トリュフチョコなど - 日常的な感謝

手土産:バームクーヘン、個包装焼き菓子セットなど

お礼:ドリップコーヒー&スイーツセット、ミニサイズの高級フルーツゼリーなど - 地域限定品

メロン、牛タンなど

食品ECのLINEギフトにおける成功事例

食品業界でも、LINEギフトを導入したことで新規顧客獲得や売上向上につながった事例が多数報告されています。

株式会社船昌「Seika」

老舗の果物卸売業者が、LINEギフトを活用してBtoC市場へ参入。

特に季節イベントに合わせたフルーツギフトが好評で、売上は前年の約4倍に成長。LINEギフト内ランキングでも上位に入り、認知拡大にも寄与しました。

大阪王将

冷凍餃子100個セットなどのユニークな商品が若年層にヒット。

誕生日や父の日ギフト需要を取り込み、LINEギフトを通じて新たな販路を獲得。SNS映えするパッケージも話題となりました。

NISHIKIYA KITCHEN(にしき食品)

レトルトカレーのギフトセットを中心に展開していて、LINEギフト導入後は前年比300%の売上増を記録。

辛さをテーマにしたセットなど、SNSでの話題性も加味した商品展開が功を奏しました。

これらの事例に共通するのは、「ギフト利用を前提とした商品設計」と「LINE内での視認性を高める工夫」です。

LINEギフトは再配達不要で気軽に贈れるギフト体験を提供できるため、食品ECとの相性も非常に高い施策と言えます。

- 独自の工夫でフルーツギフトのニーズを拡大!「旬を届ける」Seika の取り組み| LINEギフト

- 餃子を「特別なギフト」に演出。 贈り手の気持ちに寄り添う大阪王将の商品開発 | LINEギフト

- 急成長する「LINEギフト」 ショッピング強化へ – Impress Watch

まとめ:LINEギフトのメリット・デメリットを理解したうえで出店すべき

改めて、LINEギフトの特徴を押さえておきましょう。

- LINEギフトは9,700万人以上のユーザーにアプローチできる

- 基本的に初期費用・月額固定費が不要なので、低リスク

- ギフトを受け取った人が、新たな顧客として自社の商品に興味を持つ可能性があり、新規顧客獲得や認知度向上に期待できる

LINEギフトへの出店は出店のハードルは高くなく、9,700万人以上のユーザーにリーチできるため、ブランド認知度の向上や新規顧客の獲得に繋がり売上拡大が期待できます。

しっかりとメリット・デメリットを理解した上で積極的に活用しましょう。

ネットショップについて、より詳しく知ってみませんか?

ECのロジックを知れば、「出来るかも」が増えます。

「出来るかも」が実現したら、楽しくなります。

楽しくなると、より店舗運営が「楽」になります。