「ECコンサルを依頼したいが、上手くいくかどうか不安だ」

「一度ECコンサルで失敗したので、失敗しない方法を知りたい」

キラキラとしたセミナーや実績を掲げるECコンサルですが、実際には「期待ほど効果が出なかった」「余計なコストばかりかかった」といった失敗事例が多く存在します。

なぜ、ECコンサルの導入がうまくいかないケースがあるのでしょうか?

ここでは、現役ECコンサル会社代表である吉永が、EC事業者目線でありがちな失敗と、その回避策を詳しく解説していきます。

1. ECコンサルで失敗が起こる背景

1-1. 情報の非対称性が大きい

ECコンサルは、多くの場合「広告運用」「サイト制作」「モールでの集客」「SNSマーケティング」など、幅広いノウハウを持っていると謳います。

しかし、事業者側にはそのノウハウの“本物度”を評価できる指標が少ないのが実情です。

きらびやかな経歴や華やかなプレゼン資料に惹かれて契約したものの、実際の運用担当が新人だったり、特定のプラットフォームだけ得意で他は不得意だったりするケースも珍しくありません。

こうした情報格差が、ECコンサル導入の失敗リスクを高めています。

1-2. ECというビジネスの難しさ

実店舗と異なり、ECでは全国や海外の競合と同じ土俵で戦わなくてはなりません。

さらに、顧客はネット上で複数の商品・店舗を比較し、価格やレビューで判断します。

そのため、短期間で成果を出すのは簡単ではないのが現実です。

にもかかわらず、「3か月で売上2倍に!」などの派手なシミュレーションを提案されると、事業者はどうしても心が揺らいでしまいます。

こうした“うまい話”に飛びつくことで、あとになってコストばかり増えてしまうという失敗が頻発しています。

最近では「EC事業者」と「EC支援会社」をつなぐECマッチングサイト・マッチング業者も増えてきました。こちらの問題についても触れております。

2. 営業関連の失敗事例

2-1. ポジショントークに乗ってしまい、プラットフォーム選択を誤った

「この商材であればAmazonがオススメです」と、言われるがままにAmazonコンサルを依頼した。しかし、実際には泣かず飛ばず。実際のところ、そのコンサル会社がAmazonが得意というだけだった。その後、コンサルを切り替え楽天に挑戦してみたところ、かなり早期に成果が上がり始めた。

「楽天が得意なコンサル」「Amazon特化を掲げるコンサル」など、それぞれの強みは魅力的に見えます。

しかし、自社の商品特性やターゲット層に本当に合っているかを検証しないまま契約すると、思うような成果が上がらないケースが多々あります。

「実は楽天向けの検索需要が大きいのに、Amazonへの出店をゴリ押しされた」結果、予想以上に売上が伸びず、月額出店費用や広告費だけが負担になった……といった失敗事例もよく聞きます。

対策:

コンサルと初回面談をする際に、「過去に取り組んだプラットフォームと商材の実績」をきちんと確認し、かつ、可能であればプラットフォームに関する具体的な知識も確認しましょう。自社の商品ジャンルと類似する実績が少ない場合は、契約前に注意が必要です。

2-2. 盛りすぎたシミュレーションに騙された

2回目の面談で、シミュレーションを提示された。「このぐらいはかなり高い確率で行くと思います」と言っていたにも関わらず、実際はシミュレーションの20%程度の成果しか上がらなかった。その話をすると、広告予算や制作物に問題があると言われ、さらに追加的なプランを提示された。

ECコンサル側は契約を獲得するために、「売上やCVRが大幅にアップする」という魅力的なシミュレーションを提示することがあります。

しかし、その数字がどのようなデータに基づき、どれくらいの前提条件を置いて算出しているのかを確認しないまま契約すると、期待はずれに終わるリスクが高まります。

「当社が入れば3か月で売上2倍に!」と言われても、具体的な根拠や成功事例を深掘りしていくと、見落としや机上の空論が混ざっているかもしれません。

対策:

契約前に「悲観的なケースを含めた複数パターンのシミュレーションを見せてほしい」と依頼するのがおすすめです。

クライアントにシミュレーションを見せる・見せない問題ですが、弊社では基本的にシミュレーションを開示しておりません。正直数字遊びの側面が強く、ECの数値は市況やフェーズによって大きく動くため、信頼度が低いからです。

2-3. きらびやかな経歴に振り回される

きらびやかな経歴を持つコンサルタントと話をして、実際に知識やノウハウがあることを確認した。しかし、実際にフロントに立つのは、知識がなさそうな人間。そのコンサルタントはチャットグループに参加しているのみで、特にコメントすることは無かった。

「元○○市場でトップセールスだった」「スタッフ全員がIT大手出身」――こうした経歴は一見頼もしく感じますが、実際の運用現場とは別の話であることも多いです。

営業担当が華やかな肩書きを持っていても、実際に作業を担当するのは新人スタッフというパターンも少なくありません。

対策:

必ず実務を担当するコンサルタントと面談を行い、過去の具体的な成功事例やノウハウを確認しましょう。契約後に「思っていた人と違う担当者が出てきた」という失敗を防ぐためにも、ここは手間を惜しまずチェックしたいポイントです。

ECのノウハウ自体は各社レベルが異なりますが、契約前にそれを証明することは不可能に近いです。案件獲得率を上げるためには営業力を高めるのが手っ取り早い。ということで、ECに限らずコンサル会社は、あるフェーズから営業会社化しやすい傾向にあります。(記事の最後に詳しく記載しております)

3. 費用面の失敗事例

3-1. 見えないコストが膨れ上がる

モールの手数料やコンサル報酬、細かい送料まで計算し、数字上は問題ない形で運営依頼が出来ていた。しかし、予想していたよりも店舗側の細かな業務が増え、社内的なリソースが割かれていった。

ECコンサルの費用は、基本報酬や広告運用代行手数料などが明確に提示される場合が多いですが、実際にはそれ以外にも想定外のコストが発生します。

打ち合わせのための時間(人的コスト)、上司への報告に割くリソース、ちょっとした文章作成や画像の指示、さらには数字やコンサルへの期待が外れた際の精神的ストレスなど、目に見えない出費が意外と重なるものです。

対策:

契約前の段階で「どこまでがコンサル費用に含まれるのか」「追加で発生する可能性のあるコストは何か」を細かくすり合わせると同時に、ご自身でも依頼時の流れをイメージし、解像度を上げておくことが重要です。

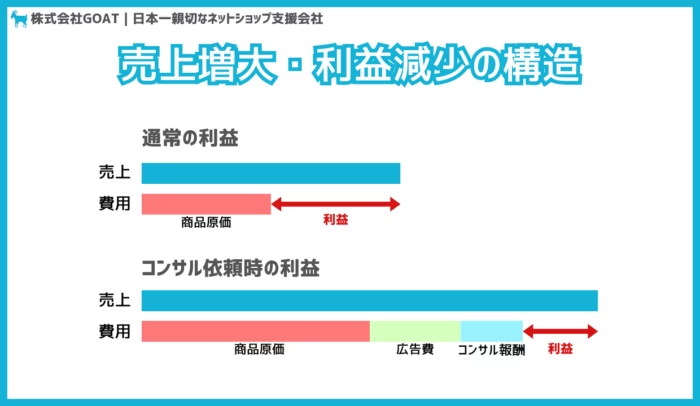

3-2. 成果報酬による“売上拡大”と“利益半減”のジレンマ

コストを安く抑えるために、売上連動型の成果報酬でのプランを提案された。それに乗ったは良いものの、過度な値下げやクーポン施策により利益率は減少。にもかかわらず、売上は上昇しているためコンサル報酬は増加するというジレンマに。結局1年ほどで退店を余儀なくされた。

現役ECコンサル代表として特に語りたい部分が多いトピックです。

モールの担当者側にとっては「あのコンサルに依頼したら広告ガンガン買ってくれる!だからまた別の店舗が来たらあの会社に紹介しよう!」と、広告ノルマ達成のために紹介しがちです。

また、コンサル会社側もモール担当者との関係を保つため・成果報酬を釣り上げるために広告を大量に購入。

そのしわ寄せは店舗に集中し、1,2年で食いつぶされて退店。でも正しいECコンサルの評判なんて一般事業者は手に入らない上に、出店希望者は次から次にやってくる・・・。

こうした情報の非対称性・モール型ECの構造から、店舗だけが食いつぶされて終わり、といったケースは身近に存在します。

成果報酬型なら「こちらが儲からない限り、コンサルも儲からないから安全」と思いがちです。

しかし、成果報酬の指標が売上ベースのみに設定されている場合、コンサルが売上UPのために広告費や値引きを大量投入し、最終的には利益率が大幅にダウンしてしまうことがあります。

売上は増えても広告費や割引コストがかさむことで、純利益は下がり、コンサル報酬だけが高騰する――これもありがちな失敗です。

対策:

成果報酬を設定する場合に、「粗利」や「利益率」なども評価指標に含めることを交渉しましょう。広告費の上限を取り決めるのも有効な手段です。

担当者が大手モール出身といった経歴は、基本的にはポジティブな情報です。ただし、上記のようなトピックがあることも把握しておきましょう。

4. 広告関連の失敗事例

4-1. PMF(プロダクトマーケットフィット)不足で広告費バトル

自社のコンサルを依頼しようとしたら、広告運用会社から声がかかった。「広告を回して露出を増やしましょう」と勧められて契約。確かに売れはするが、自転車操業のような形になっている。「徐々に固定客を増やしていきましょう」とのことだが、特にリピーターが増えた感じも無い。

自社商品の魅力や市場ニーズとの合致が十分に行われている状態をPMF(プロダクトマーケットフィット)と言います。

簡単に言うと「色んなトマトが並んでいる商品棚に、何の特徴も無い自社のトマトを並べたところで、誰も買わないよね。」「だから、ユーザー側が『この商品を買う理由』を作り込む必要があるよね」という理論です。

これがなされていない場合、露出量の勝負となります。

簡単に露出を増やせるのは広告となるため、結局「広告費をかけて、(ユーザーから見れば)同じものを置く枠を奪い合う」構造となります。

PMFやユーザーの反応が検証されていない段階で広告をかけても、費用対効果が得られず資金を溶かすだけになる可能性が高いです。

特に大手企業が多額の広告予算を持っているジャンルでは、中小のEC事業者が費用対効果を考えずに挑むのは危険です。

また、自社商品となると「この商品は◯◯産(無名)だから・・・」「◯◯(無名)の含有量が他と違うから・・・」と、自社商品を過大評価しがちです。

注意しましょう。

対策:

まずは小規模テストやSNSでの無料PRなどを通じて、商品が受け入れられる土台を確認するのが得策です。

「普段客観的な人間でも、自社商品となると客観性が欠けてしまう」「コンサル側も、せっかくやってきたお客様に『この商品売れるわけないですよ』『広告かけたら売れるでしょうが、無駄ですよ』とは言いづらい」といったポイントから、この問題が発生します。

4-2. 広告運用で成果が出ない

広告運用代行の手数料20%の手数料で契約。広告の成果が出ず、コストばかりが増えることに。こちら側の担当者も、月1のレポート・報告を受けて、「なんとなく満足」してしまっていた状態だった。

「数字は伸びていないのに、毎月のレポートはやけに表面的。詳細を聞いても“次回に期待しましょう”だけ」という状況を放置してしまうと、結果として予算がムダに消えていきます。

広告運用は広告費の20%が相場ですが、その分CPAやROASのパフォーマンスが悪くなってしまうことも。

モールの広告を除き、現在Google広告やFacebook広告はある程度AIが最適化してくれます。

例えばリスティングやP-MAXといった広告であればノウハウが介入する余地がまだまだありますが、Googleショッピング広告等はそこまでノウハウ介入の余地が無いと言えるでしょう。

対策:

CPA(1件の購入あたりにかかった費用)やROAS(広告費対売上高比率)を明確に開示してもらい、一定期間内に成果が出なければ手数料形態を見直すなど、契約書に盛り込むことをおすすめします。

コンサルは言い訳がうまく、結果が出ない理由をもっともらしく解説します。ただし、ECでも広告運用でも早期に結果を出すのは難しいという側面もきちんと理解しましょう。ご自身でもある程度の学習をしておくことをオススメします。

5. ノウハウ関連の失敗事例

5-1. CVRだけを追い求め、期待値コントロール不足

制作・デザインを大幅に刷新し、CVR(コンバージョン率)は上昇した。しかし、訴求を強化したことによる期待値ギャップが生まれてしまい、レビューが悪化してしまった。

ECコンサルは「サイト(ページ)リニューアルでCVR(コンバージョン率)をアップさせます!」と提案することが多いです。

ところが、デザインやコピーで過剰に訴求してしまうと、購入者の期待値が高くなりすぎ、実際に商品が届いたときとのギャップが生まれて低評価レビューが増える場合があります。

一時的にCVRが上がっても、レビュー評価やリピート率が下がれば、長期的には売上に悪影響が出ます。

対策:

EC事業者としては、「アフターサービスや商品クオリティと整合がとれているか」をコンサルと一緒に検証する必要があります。訴求内容を細かく確認し、関係法令も確認しておきましょう。

5-2. インフルエンサーやプレキャンの“数字だけ”戦略

プレゼントキャンペーンで順調にフォロワーが増えていった。しかし、実際のファン数やリンクのクリック率はほぼ増えなかった。フォロワーというわかりやすい数字に振り回されてしまった。

フォロワーが増えたり、SNSのいいね数が増えたりしても、実際の購買につながらないという失敗はよくある話です。

インフルエンサーに商品をPRしてもらってフォロワー数は上がったものの、ほぼプレゼント目的やお得感だけを求める層が集まっただけで、エンゲージメントやリピート購入には結びつきません。

もっと言えば、「フォロワー数=ファン数」ではなく、「フォロワー数=今までプレゼントキャンペーンに参加した人の数」のような図式になってしまいます。

「どの層のインフルエンサーをどう使うか」「キャンペーンの目的は認知度拡大か、ファン育成か」などを丁寧に設定せず、ただ“数字が伸びる”施策に乗ってしまうことが失敗の原因です。

対策:

しっかりとゴールを確認し、フォロワー数ではない、より実態に近い数値をKPIとして設定する。

ちなみにInstagramであれば、フォロワー数ではなく「コメント数」や「複数のストーリーを投稿した場合に、最後まで見る率」を確認してみるとわかりやすいです。

6. サポートの失敗事例

6-1. コンサルがデータを読み上げるだけで何もしない

毎月のレポートで「先月の売上は○○でした。アクセス数は○○でしたね」程度の情報しかなく、改善提案や具体的アクションが提示されない。

正直こちらはプラン内容や業務範囲の線引にもよります。

例えばコンサルと運用代行のどちらも請け負っている場合は、結局実行側が支援会社となりますので、上記のような報告内容はしばしば発生します。

これだけであればまだ良いのですが、ミスがあってもコンサル側が責任を取らず、解約を申し出ると急に短期間だけ対応が変わるーーこうした対応の悪さは、安い報酬で大量のクライアントを抱える会社にありがちです。

大量のクライアントを抱えるためには、大量の人材が必要。でも高いレベルの人材を集めるとなると限界がある。では低スキルの人材でもフロントに立てるように、「業務内容をルーチン化して、報告スタイルもテンプレート化」という流れですね。

良くも悪くも、テンプレート化してしまうと「報告が表面的」「柔軟な提案ができない」といった欠点が生まれます。

ちなみにテンプレ感を誤魔化すために、GA4やRMSの数値をそのままコピペしてデザインだけ変えた「それっぽいレポート」が提供されるのも特徴の一つです。

対策:

契約時に「どのような形で提案を行い、月にどれだけのコミュニケーションをとるのか」を詳細に取り決めることが重要です。

もちろん、フェーズや商材によっては、上記のような支援会社のほうがマッチする、つまり、低コストで形式的な運用をしたほうが利益が残りやすい企業も存在します。このあたりはマッチングの話になりますので、事前に支援会社ごとの業務範囲や欠点を確認しておきましょう。

6-2. 担当者が変わった途端に放置される

最初は営業担当者が頻繁に連絡をくれて親身に相談にのってくれていたのに、いざ契約が始まると新卒や経験の浅いスタッフに丸投げされた。

コンサルに限らず、法人に何かを外注する場合は「担当者ガチャ」になりがちです。

これは企業の大小に関わらず、「その担当者のスキルやコミットレベル」がサポートに大きく影響します。

営業から運営担当への引き継ぎ、運営担当の前任から後任への引き継ぎなどのタイミングでハレーションが起きやすいのもそのためです。

悪いケースだと、途中で担当者が何度か変わり、引き継ぎがスムーズに行われず、コミュニケーション不足が深刻化することもしばしば。

対策:

担当者交代時の引き継ぎフローや社内体制を契約前から確認し、定期的に報告会やMTGを設定する仕組みを作ってもらいましょう。また、初手で担当者の希望(勤続年数3年以上など)を伝えてみましょう。

6-3. たくさんクレームをつけていると契約更新してくれなかった

EC支援会社と契約し、その業務過程で多めのクレームをつけていた。そのせいか、契約更新してもらえず、新たな業者に依頼することになった。新たな業者は業務が適当で、これまでの会社がいかに丁寧に対応してくれていたかがよくわかった。

ECコンサル・運営代行は、フェーズや商材、市況によってやること・やれることが大きく変わります。

その変数の多さ・かかる時間の長さから、EC事業者から見て、EC支援会社を正しく評価しにくい側面があります。

EC支援会社目線はもちろんECに理解のある会社様と取引できるのが一番ですし、マネージャー目線でもクレームの多い会社様との取引は精神的に大きな負担となります。

(クレームが入る前提で雑に運用しているところもあります)

本当に正直なところで言うと、EC支援会社側の担当者も人間なので、クライアントごとに愛着が違います。

ECに対する理解を深めることで、EC支援会社のアクションを正しく評価できるようになります。

対策:

業務範囲の明確化を行い、また、事業者側でどの程度のことを期待しているのかを細かく伝えましょう。支援会社側のわがままにはなってしまいますが、担当者様が「一緒に頑張りましょう!」といったスタンスだと大変やる気が出ます!

7.マッチングサービスの失敗事例

7-1.払っている金額と、してもらっている仕事内容とのあいだにギャップがあった

ECマッチングサービスでEC人材を紹介してもらい、そのマッチングサービス自体と契約することになった。そのEC人材は、動いてはくれるものの、業務量が少し少ないと感じた。よくよく聞いてみると、自分たちがマッチングサービスに支払っている金額は30万円にも関わらず、そのEC人材には15万円しか支払われていなかった。

ここ数年で勢いが出てきたマッチングサービスですが、利用には注意が必要です。

ECマッチングサービス・EC業者には2種類あります。

- EC支援業者から月額報酬をもらい、ECマッチングだけを行うサービス

- EC支援業者などのプロ、事業者の両者と個別契約を交わし、毎月マージンを抜くサービス

1は問題ないのですが、2の業者は半分抜くところもございます。

さらに、マッチング業者側の担当者は会議やチャットの場に存在はしますが、ECについてよくわかっていない担当者がほとんどです。

その場合は、以下のような事態になります。

- EC事業者目線:支払っている金額に比べ、業務量が少ない気がする

- EC支援業者目線:仕事量・金額を勘案しても、クライアントの満足度が低い、要求が多い

マッチングサービスの中には何の付加価値もなく中抜きするだけして丸投げ、というところもあります。

そういった業者を利用すると、サービスの売り手と買い手のあいだでミスマッチが生じてしまいます。

それに、そういったサービスは特に審査もなく、口頭での経歴確認のみで「弊社が抱えている人材」に加えている場合があります。

対策:

もし利用する際には「払っている金額と、相手が受け取る金額に価格差があること」「その人材がまともであるかどうかは自分で判断すること」を念頭に置き、注意を怠らないようにしましょう。

マッチング業者が取っていいのは2〜3割ぐらいなんじゃないかなと個人的には考えております。

失敗事例を回避するために押さえておきたい5つのポイント

会社や担当者の“本当の実績”を確認する

ECコンサルの世界には、実際の売上アップに貢献したかどうか曖昧なまま“成果事例”を掲げるケースもあります。

単発で売上を上げるだけであれば広告予算を多く投下&モールであればランキング入りまで持っていけばすぐに上がりますので、担当者の能力とは言い難いでしょう。

また、制作実績についても「その人が作ったのか」「その人がディレクションまでしたのか」「単純にその会社がフロントに立ってただけで丸投げしたのか」といった要素で、再現性が変わってきます。

必ず「どのプラットフォームで、どの商材に、どれくらいの期間でどんな成果を出したのか」を、ストーリーから具体的に聞き取りましょう

可能なら担当スタッフに直接ヒアリングするのが望ましいです。

「その実績を出したメンバーは既に独立済」「その制作物を作ったデザイナーはもういません」なんてことも。

成果指標に“利益”や“リピート率”を組み込む

“売上”だけを成果の物差しにすると、広告や割引を乱発して数字を伸ばすことが容易です。

しかし、利益や長期的なリピート率が犠牲になれば、事業者としては本末転倒です。

コンサルとの契約時に、粗利や利益率、レビュー改善、リピート顧客数といったKPIも明確に設定すると、施策が歪みにくくなります。

月間売上300万以下の場合は、上記の目標はそこまで気にする必要はなく、むしろPMFに重心を置くべきと考えております。

運用リソース&コミュニケーション体制を整える

コンサルティングのみの依頼の場合、コンサルが優秀でも、実行するのはあくまで事業者側のスタッフです。

受注や在庫管理で手一杯なら、提案された施策をこなす余裕がありません。

また、担当者がコロコロ変わると、制作や広告の方向性がブレてしまいます。

事前に「自社のリソースはどれくらいあるか」「担当者は誰で、どのように連携するか」を具体的に計画し、コンサルとの間で合意形成をしておきましょう。

よく無視されがちなのが「EC事業者様側の退社リスク」。「自社にノウハウをためたい」とのことで運用自体は自社で行う法人様も多くいらっしゃいますが、肝心の運用スタッフが退社してしまって困ることもしばしば。

広告費や制作費の“上限”を決めておく

特に初期段階で大きな広告出稿をするのはリスキーです(モールを除く)。

PMFや客単価などの要素が固まっていない場合は、少額からテストして効果検証しながら予算を拡大するのが定石です。

過度に「打ち上げ花火」的な広告施策に予算を使うと、短期間で資金が尽きる恐れがあります。

とにかく予算を消化してなんとか売上につなげたい、という焦る気持ちもわかります。しかし、必要以上のプレッシャーがかかっている場合、TODOとしては「広告出稿」ではなく「社内のECリテラシーの強化」のほうが優先度が高い場合も。

長期的な視点を忘れない

ECは競合が多く、ブランドイメージの醸成にはある程度時間がかかります。

コンサル導入によってすぐに結果を求めすぎると、無理なキャンペーンや期待値の煽りすぎが発生し、かえってブランド価値を毀損しかねません。

短期と長期の施策をバランスよく計画し、焦らずに進める姿勢が大切です。

基本的に事業として成り立つまで2〜3年はかかると考えたほうが良いでしょう。内製化にはさらに2〜3年かかります。「早期に結果を出します!」というコンサルに踊らされないようにしましょう。

まとめ:ECコンサルの失敗を防ぎ、成功を掴むために

ここまで挙げてきたように、「ECコンサルなら何でもうまくいく」というわけではありません。

情報の非対称性、営業トークによる期待の盛り上げ、成果報酬の盲点、広告運用におけるPMFの欠如……失敗の要因は多岐にわたります。

しかし、これらの失敗事例をしっかり学び、具体的な回避策(たとえば担当者の実績確認、費用構造の明示、利益も含めたKPI設定、適切なコミュニケーションルールなど)を押さえれば、コンサルを“頼れるパートナー”として活用できるはずです。

最終チェックリスト

- 実績の確認:担当者と直接話し、どのようなECサイトでどんな結果を出したか具体的に確認。

- 費用の内訳:月額基本料・広告代行手数料・制作費・隠れコストまで明示。

- KPI設定:売上だけでなく、利益・リピート率・レビュー評価も含める。

- リソース確保:自社側に施策を実行できる人員・時間・予算があるか再確認。

- 広告運用の段階的拡大:PMFが不明瞭なら、大規模広告に一気に走らない。

- コミュニケーション頻度:月次ミーティングやレポートの質を契約書で取り決める。

ECビジネスは最初のインパクトだけではなく、長期的なブランド力・継続的な利益確保が重要です。コンサルとの協働においても、目先の数字に一喜一憂するだけでなく、長期的な視点で施策を積み重ねることが成功のカギと言えるでしょう。

代表者コメント

基本的に同業界同業種であれば基本的に利益率は横並びになります。

ECコンサル・営業代行の利益率も同じく横並びに近いと言えるでしょう。

そういった状態で利益を出そうとすると「売上を増やす」「コストを減らす」の二択になります。

急速な利益拡大を目指している会社は、ざっくり以下のようなムーブになりがちです。

売上を増やす:

ここでは「契約件数を増やす」としましょう。件数の獲得という観点から言うと、実際の実績よりも、美しい経歴や大きな取引先を確保し、それぞ全面に押し出すほうが価値が高くなります。

コストを減らす:

教育コストと人件費を同時に削減するため、新卒でも可能なレベルまで業務をパターン化・マニュアル化します。柔軟な対応はできなくなり、担当者のEC知識は下落していきます。

上記のような動きになり、結果的にECコンサルから「営業会社」へと形が変わっていきます。

「その会社がいかにすごいか」を訴求できる武器は増え、きらびやかな経歴のスタッフを雇入れ、営業会社化。

しかし、店舗目線は最悪です。

「この会社すごいな!」と思って年間契約したにも関わらず、担当者は去年大学を卒業したばかりの新卒。

月に1回の報告もレポートを読み上げるだけで、特段の提案は無し。

重要なミスを何回かしたところで指摘。そこから1週間ほどは丁寧な対応が続くが、その後はこれまでと変化無し。途中で担当者が2回変わった。

どうしてこういったことができるか?

これこそ、冒頭で説明した「情報の非対称性」です。

店舗に必要な薬はフェーズによって違い、合う合わないもあります。レビューも参考になりません。

このような状態で、新規参入の量が十分に多い場合は「解約店舗よりも新規契約を獲得すればOK」といったスタンスになりがちです。そのため、顧客満足度は軽視される方向にシフトしていきます。

上記はあくまで一例であり、急速に拡大している企業が全てそうではありませんし、中には丁寧な会社も多く存在します。

ただ、大きい会社ほどステークホルダーが多く存在し、そのしわ寄せがサービスの受益者側によりがちな構造はECも変わりません。

店舗様からのお金を預かったうえで、無責任・適当に業務を行うのは、私たちは経済的な殺人と考えております。

こういった会社からのリプレイス案件もよくいただきます。この記事の読者様にはよく注意して契約していただけたらな、と考えております。

ネットショップについて、より詳しく知ってみませんか?

ECのロジックを知れば、「出来るかも」が増えます。

「出来るかも」が実現したら、楽しくなります。

楽しくなると、より店舗運営が「楽」になります。